Quand une ville se raconte : Contes & Légendes de Fontenay-aux-Roses

Quand une ville raconte ce qu’elle est.

C’est là, dans cette zone sensible où mémoire et imaginaire se confondent, que se joue la profondeur d’un territoire. Fontenay-aux-Roses ne fait pas exception : elle appartient à ces lieux dont l’âme ne se lit pas seulement dans la pierre, mais dans les histoires chuchotées d’une génération à l’autre.

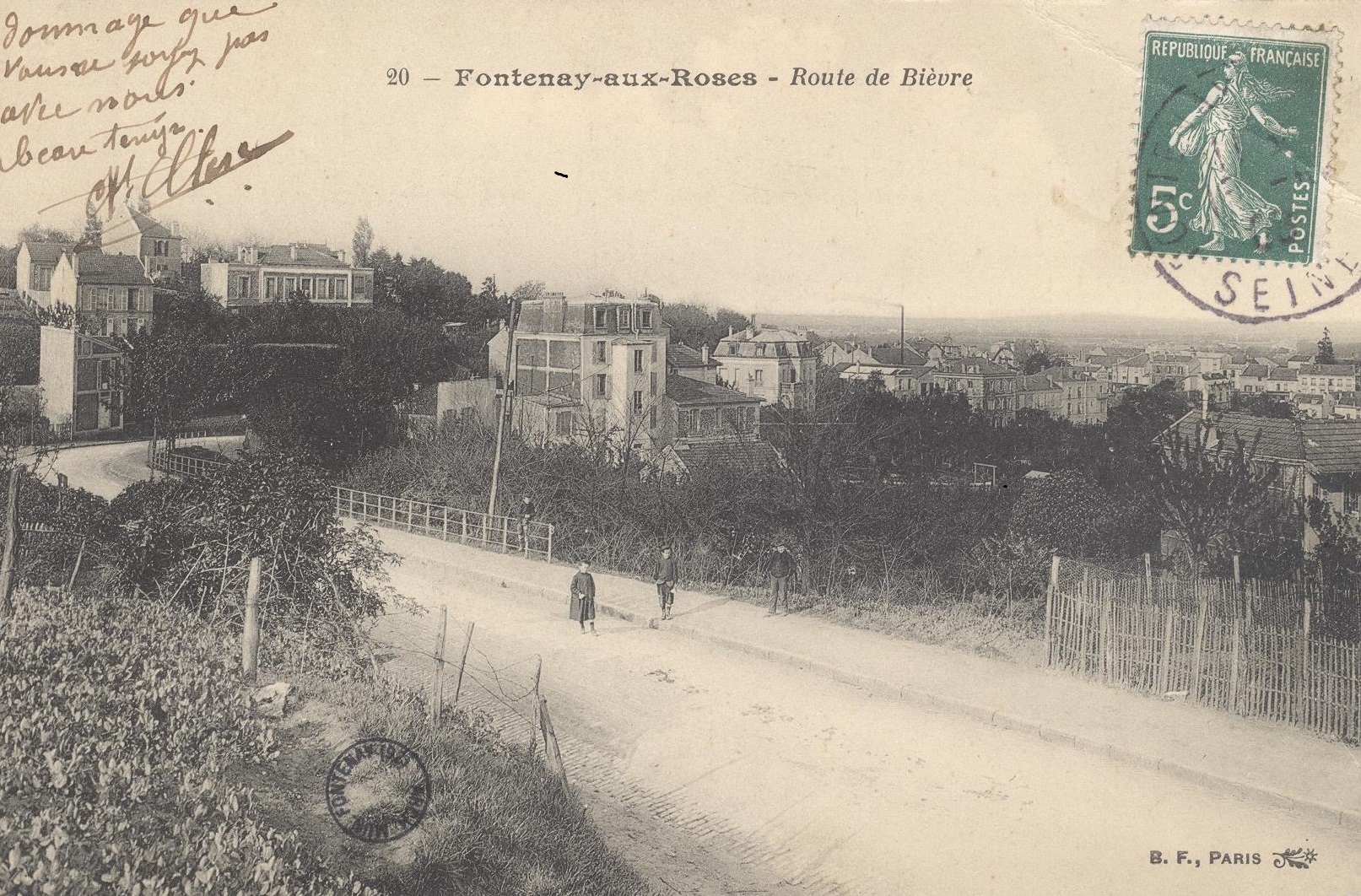

Ses chemins, ses vallons, ses sources et ses rues anciennes constituent le décor physique d’un répertoire narratif bien plus vaste : celui d’une mémoire collective dont les habitants ont longtemps été les gardiens silencieux.

À l’heure où le patrimoine immatériel devient un enjeu essentiel de notre culture commune et de notre capacité à vivre ensemble, redonner vie aux légendes de Fontenay revient à interroger la façon dont une communauté se raconte, se transmet et se rêve.

Un mois placé sous le signe des contes & légendes

L’enjeu du projet « Contes & Légendes de Fontenay-aux-Roses » dépasse la simple réédition de contes anciens.

Il s’agit d’un geste de restitution, au sens anthropologique du terme : rendre à une communauté un pan de son imaginaire, lui permettre de renouer avec les récits qui l’ont façonnée.

Les récits populaires ont ceci de particulier qu’ils évoluent avec le temps :

ils se modifient, se perdent, se recréent, se dispersent. Ils vivent dans un état de fluidité permanente qui reflète la société dont ils émergent. Les restituer aujourd’hui, c’est accepter à la fois leur étrangeté, leur familiarité et leur évolution.

À Fontenay, ces récits dormaient dans les archives. Ils témoignent d’un monde rural en voie de disparition au début du XXᵉ siècle, mais aussi d’une sensibilité, d’une vision du monde, d’un rapport à la nature et à la peur profondément ancrés dans l’expérience des habitants.

En les ravivant, la Ville engage une démarche qui touche à trois niveaux : la mémoire collective (ce que les habitants se transmettent) ; l’identité territoriale (ce que les lieux racontent) ; l’imaginaire contemporain (ce que ces récits réveillent aujourd’hui)

Ainsi, ce projet n’est pas une nostalgie patrimoniale : c’est un acte de reliance.

Antoine Guillois : l’homme derrière les légendes

La transmission des contes de Fontenay doit beaucoup à un homme : Antoine Guillois.

Son rôle s’inscrit dans une tradition allant des collecteurs du XIXᵉ siècle (Grimm, Afanasiev, Luzel, Sébillot) aux ethnographes du XXᵉ siècle. Il est un passeur, un médiateur : celui qui permet aux récits d’échapper à l’oubli.

Entre 1904 et 1907, il parcourt le village, rencontre les habitants, recueille leurs récits et les consigne avec une finesse qui témoigne d'une sensibilité quasi ethnologique.

Il se situe à un moment charnière : Fontenay se transforme. La ruralité recule. Les pratiques traditionnelles de veillées, récits nocturnes et transmission orale s’estompent.

La démarche de Guillois résonne alors comme une ethnographie du proche, une attention portée au quotidien, à la parole populaire, à des imaginaires considérés comme mineurs par les institutions savantes de son époque.

Son geste n’était pas seulement historique : il était déjà, sans le formuler ainsi, une tentative de sauvegarde du patrimoine immatériel, au sens où l’UNESCO l’entendra bien plus tard. Ses notes, préservées dans un tiroir municipal, constituent aujourd’hui un matériau précieux, un témoin rare d’une culture orale locale.

La tradition des veillées : un dispositif social de transmission

Les contes de Fontenay s’inscrivent dans un contexte anthropologique précis : celui des veillées rurales, système structurant de sociabilité et de transmission.

Avant l’électricité, la nuit représentait un espace-temps particulier : l’économie du geste, la chaleur des étables, le regroupement intergénérationnel, la disponibilité mentale favorisaient l’échange narratif.

On s’y transmettait des savoirs, exorcisait des peurs, partageait des anecdotes, des croyances, des avertissements et une vision du monde.

Ces veillées étaient performatives : la parole y créait du lien, réaffirmait les normes sociales, construisait des frontières symboliques (entre le connu et l’inconnu, le permis et l’interdit).

Le dispositif est similaire à celui analysé par les anthropologues lorsqu’ils décrivent les « récits d’effroi », les « contes d’avertissement » ou les « mythes de frontière ».

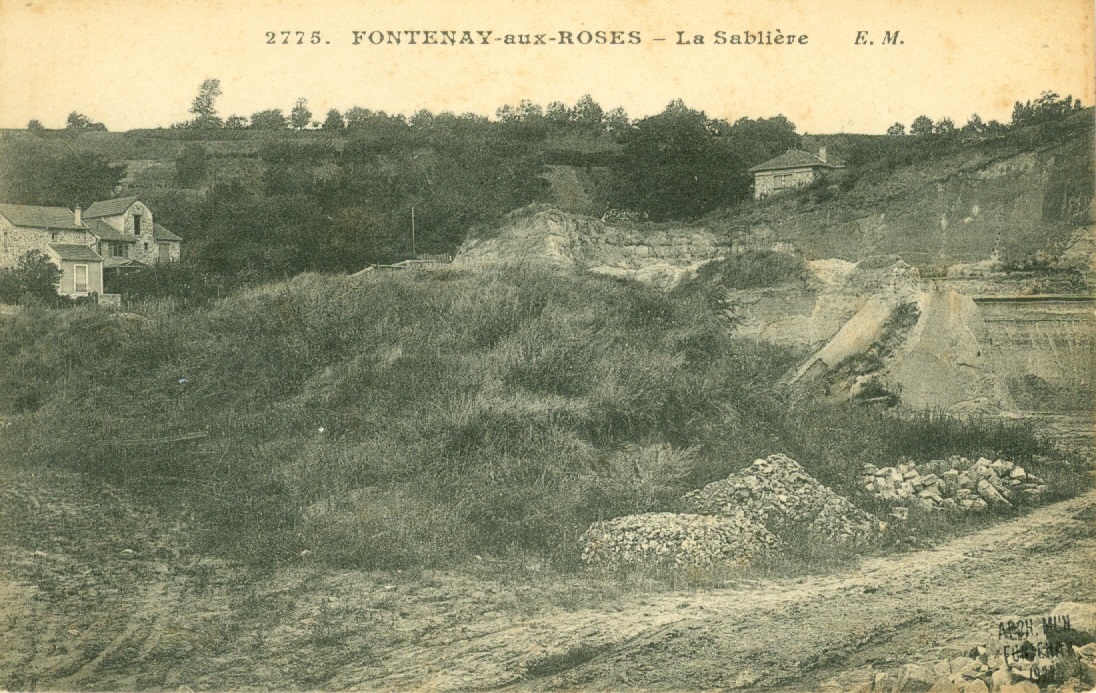

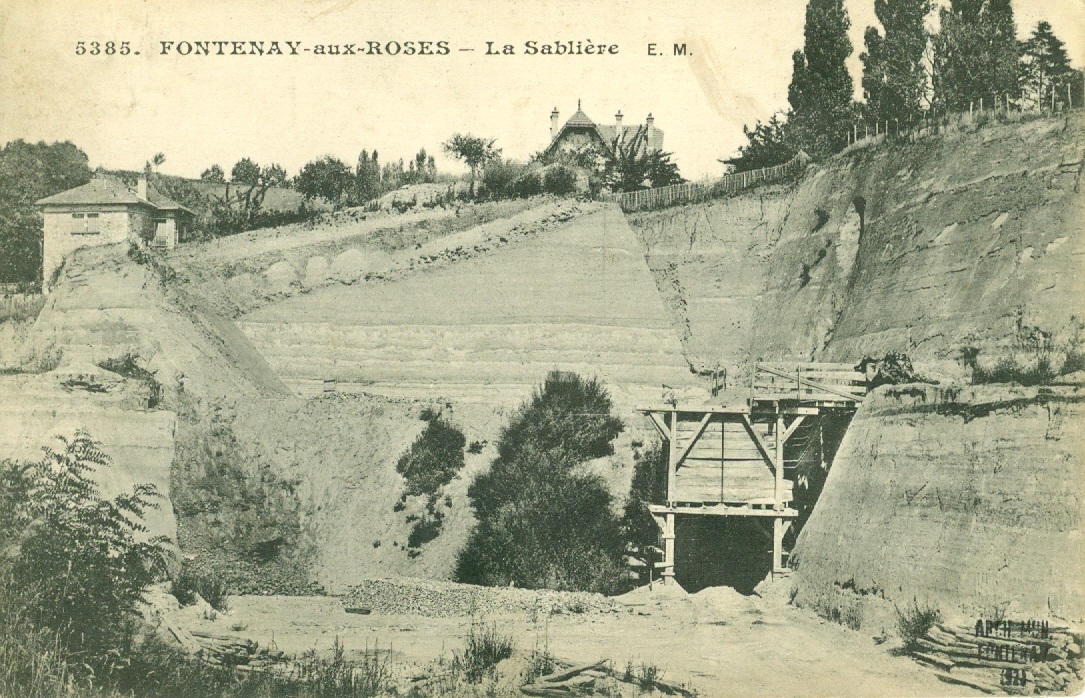

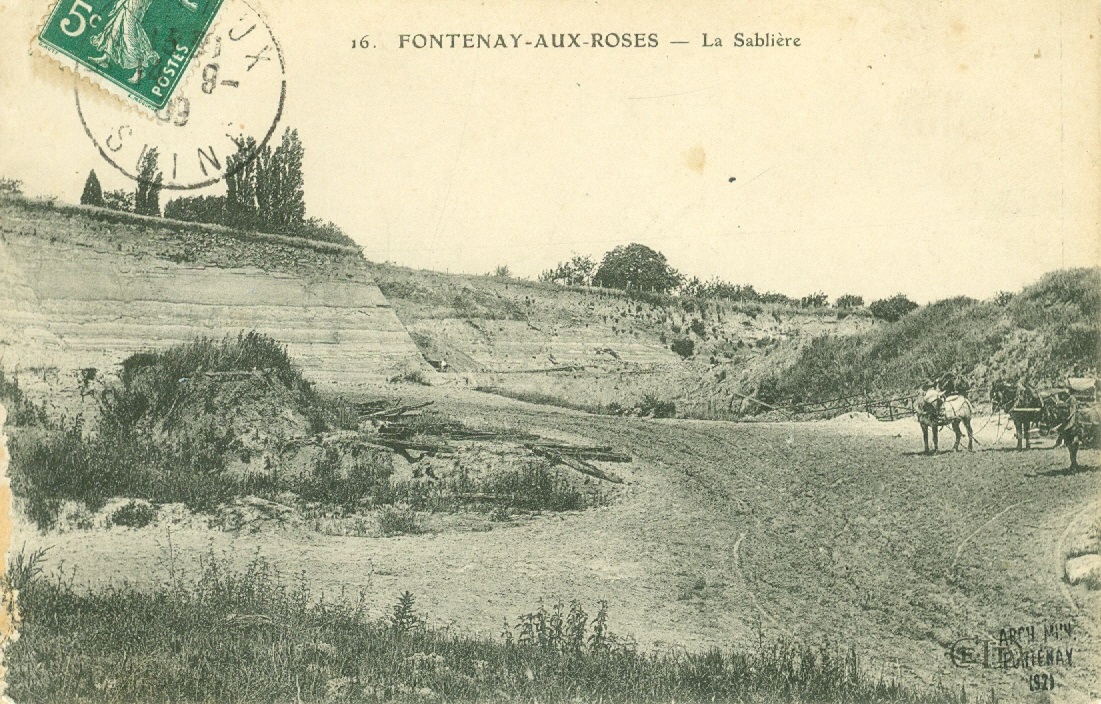

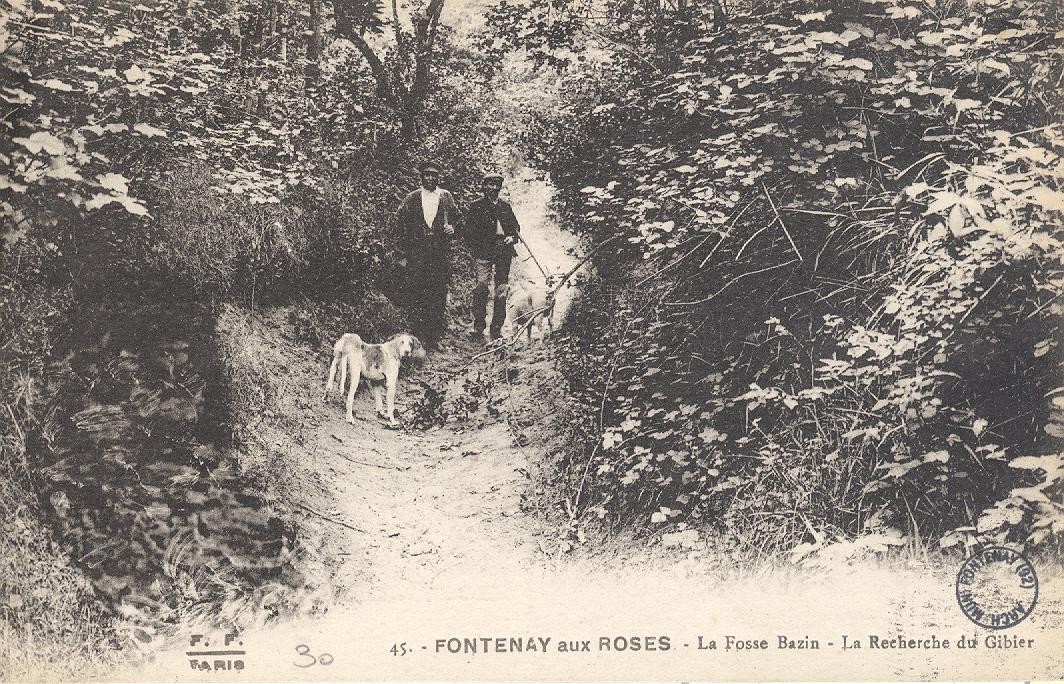

Fontenay possédait ses propres récits, adaptés à ses lieux : la Fosse Bazin, la Demi-Lune, les souterrains de la Grande Rue (aujourd’hui rue Boucicaut), ses sources et fontaines etc… Autant d’espaces où la topographie devient le support d’une narration.

En réactivant ces contes, la Ville ne restaure pas seulement des histoires : elle réactive un mode d’habiter, une manière d’être ensemble.

Les sept contes : figures, mythes et échos contemporains

Si les contes de Fontenay-aux-Roses frappent par leur diversité, ils partagent un même pouvoir : rendre visible l’invisible, expliquer l’inexplicable, donner forme à ce qui se joue dans les replis de la vie quotidienne, dans les peurs, les désirs, les tensions et les imaginaires d’une société.

Ils témoignent de ce que Gilbert Durand appelait les structures anthropologiques de l’imaginaire : des formes symboliques récurrentes, qui traversent les cultures et les époques. Comme l’avait observé Claude Lévi-Strauss, les mythes et récits populaires ne cessent de penser à travers nous : ils organisent notre vision du monde bien avant que nous en ayons conscience, structurant silencieusement nos manières de vivre, de craindre, de désirer et d’habiter un territoire.

À travers eux, Fontenay apparaît comme un microcosme où se déploient des thèmes universels : la peur, la transformation, la frontière, la quête, l’appel du merveilleux, la tension entre contrainte et désir, le rapport au temps et au destin.

Ces sept contes ne sont pas de simples récits anciens : ce sont des mythes locaux, ancrés dans une topographie précise mais porteurs de significations qui résonnent encore dans notre monde contemporain, en littérature, au cinéma, dans la BD, sur les écrans, dans les jeux vidéo.

1. L’escargot qui parle — la victoire des faibles et l’économie de la lenteur

L’escargot est l’un des archétypes les plus atypique du bestiaire populaire : petit, discret, vulnérable, il incarne la faiblesse absolue. Pourtant, dans le conte, c’est lui qui triomphe, précisément grâce à sa lenteur, son obstination et sa ténacité.

Ce renversement symbolique, la victoire du « petit » sur les « grands », résonne fortement avec les récits contemporains valorisant l’outsider : Remy dans Ratatouille ; Frodon dans Le Seigneur des Anneaux ; les héros d’animation japonais où les enfants, les fragiles ou les maladroits deviennent des figures de résistance.

L’escargot de Fontenay est une figure profondément moderne : dans une société saturée par l’accélération, il rappelle la puissance de la lenteur, en fait son éloge avec le rappel qu’il serait sans doute bénéfique de réfléchir plus fortement aujourd’hui à la nécessité de prendre son temps, de persévérer. Un éloge de la lenteur qui se réinstalle aujourd’hui dans la tendance au Slow. (slow living, slow food etc..)

La parole qu’il finit par prononcer : une parole dérisoire mais symboliquement subversive, est aussi un geste politique : la prise de parole des invisibles.

2. Le bûcheron de la Fosse Bazin — la chute de l’homme sûr de lui

Le bûcheron est un archétype de la force virile, physique, presque mythifiée dans les sociétés rurales. Le conte fontenaisien le renverse avec une ironie mordante : l’homme le plus fort du village est celui qui chute le plus violemment, victime d’un simple geste banal…. se moucher.

Ce renversement évoque les chutes burlesques du cinéma muet (Chaplin par exemple), les antihéros contemporains ( Don Draper, Thor dans Endgame…). L’accident rappelle la fragilité du corps, la nécessité de l’humilité, l’ironie du destin, autant de thèmes universels qui traversent la tragédie antique comme la culture pop.

La Fosse Bazin, lieu encaissé, sombre, presque autonome, devient un théâtre de la vulnérabilité humaine. Le conte rappelle que la force brute ne suffit jamais longtemps : la prudence, la douceur et l’humilité sont aussi des vertus de puissance.

3. La bête Farrigaude — la peur collective et l’invention du monstre

La Farrigaude s’inscrit dans la grande tradition européenne de la créature polymorphe, celle dont la forme change selon le témoin, selon l’époque, selon le récit.

Elle rappelle la grande tradition des monstres, de ces êtres qui incarnent des angoisses collectives, des tensions sociales, des peurs diffuses.

Le parallèle le plus évident est celui de la Bête du Gévaudan, monstre réel ou imaginaire ayant terrorisé l’Auvergne au XVIIIᵉ siècle. Comme la Farrigaude, la Bête du Gévaudan : changeait de forme selon les témoins ; incarnait une peur sociale diffuse (la forêt, la marge, l’inconnu) ; nourrissait un imaginaire collectif ; devint un récit politique, religieux, médiatique. Cette histoire a traversé les siècles jusqu’au cinéma (Le Pacte des Loups, 2001), où la bête devient un hybride entre conte, politique, folklore et fantasy.

La Farrigaude est de cette lignée. Comme les démogorgons de Stranger Things, les Wendigos amérindiens, les kaijus japonais ou les monstres de Guillermo del Toro, elle est un symptôme social : le monstre que l’on invente pour dire ce que l’on ne peut pas nommer. Dans un monde saturé de peurs médiatiques, cette figure est d’une actualité saisissante.

4. Loups-garous & Ardents — la déconstruction des illusions

Le conte met en scène deux figures classiques : le loup-garou, symbole de la transformation incontrôlée, de la dualité humaine ; les ardents, feux follets trompeurs, créatures de l’entre-deux.

Mais ici, ces figures sont démasquées : elles masquent en réalité une bande de voleurs. Ce mécanisme, dévoiler le réel derrière le fantastique, est intemporel et se traduit encore largement aujourd’hui. Pour n’en citer que quelque uns parmi beaucoup, on le retrouve dans des œuvres aussi diverses que Scooby-Doo, Shutter Island, The Village etc…

Ce conte porte une leçon très actuelle : les peurs fabriquées sont parfois les plus dangereuses, et affronter ensemble l’inconnu permet de révéler ce qui se cache derrière l’épouvante. Il rappelle aussi que ce sont souvent les plus jeunes qui osent traverser les frontières symboliques que leurs aînés considèrent comme infranchissables. Leur démarche n’est pas seulement une bravade : elle révèle la capacité des nouvelles générations à désamorcer les mythes qui paralysent, à interroger les récits de peur transmis sans être interrogés. Et surtout, elle montre que c’est la force du groupe, la solidarité, la curiosité partagée, la mise en commun des regards qui permet de dissiper les illusions, de défaire les faux monstres et de transformer un espace redouté en territoire apprivoisé.

5. Trésors cachés & oubliettes — la ville sous la ville et la quête de sens

Les souterrains sont une figure majeure du mythe urbain. Ils représentent l’invisible, l’enfoui, la mémoire que l’on préfère ignorer ou que l’on redoute. Fontenay, avec ses galeries et ses oubliettes sous la Grande Rue, s’inscrit dans cette tradition mondiale de la ville palimpseste : une ville superposée à elle-même.

Le thème évoque les catacombes parisiennes, les tunnels d’Édimbourg, les sous-sols labyrinthiques de Naples, les métropoles dystopiques de la SF (de Blade Runner à Matrix), les quêtes archéologiques de The Mummy, Tomb Raider, Uncharted.

Dans la culture populaire, la « ville souterraine » symbolise souvent : l’inconnu collectif, la mémoire refoulée, les secrets de famille, l’histoire qu’on ne raconte pas.

Le trésor introuvable devient, ici, un trésor symbolique : le patrimoine immatériel, la connaissance de soi, le rapport au lieu. Les enfants découvrent que l’aventure est moins dans l’or que dans le récit. C’est un écho très contemporain : dans un monde saturé d’objets, c’est le sens que l’on cherche.

6. Les murmures de l’eau — désir, nature et appel du merveilleux

Ce conte est l’un des plus riches symboliquement.

L’eau, dans toutes les traditions, est liée au féminin, au désir, à la naissance et à la mort, à la métamorphose, à l’initiation (Bachelard).

L’adolescent attiré par un chant de fée s’inscrit dans une longue lignée mythologique des sirènes grecques, des nymphes germaniques, de Mélusine, des Rusalka slaves, des femmes de l’eau dans les folklores africains et asiatiques.

Dans la culture pop, cette figure est très présente. On la retrouve par exemple dans Le Chant de la mer (Cartoon Saloon), Avatar 2 (symbiose avec l’aquatique), Harry Potter et la Coupe de Feu (créatures lacustres) ou encore The Shape of Water.

La relation de Fontenay à l’eau est très forte : ses sources, ses fontaines et ses étangs structurent autant le paysage que l’imaginaire. Cette présence hydrique a donné naissance à des légendes qui rejouent un véritable rite de passage adolescent : le désir trouble, l’attirance pour le mystère, la peur du danger et la recherche de limites. Les fées deviennent ici des figures ambiguës, à la fois protectrices et prédatrices, fascinantes et inquiétantes.

L’eau symbolise aussi la sexualité naissante : fluide, mouvante, insaisissable. S’y approcher, c’est accepter une zone d’indistinction entre soi et le monde, entre l’innocence et le désir, entre la curiosité et le risque. Le garçon attiré vers l’étang rejoue ainsi un archétype initiatique où la nature devient partenaire de transformation ou de disparition.

La Fontaine des vœux, souvent associée aux jeunes filles venant y chercher l’image de leur futur époux, s’inscrit pleinement dans cette logique. Elle matérialise une forme d’anticipation du destin sentimental, un espace où l’intime et le rituel collectif se rencontrent. Anthropologiquement, il s’agit d’un lieu-limite : une frontière symbolique où l’on projette ses attentes, ses peurs et ses désirs.

Dans la légende fontenaisienne, cette fontaine fonctionne comme les “points d’épreuve” des mythes européens : un lieu où l’eau révèle, séduit, trompe ou annonce. Elle est un miroir instable, où le désir se lit autant qu’il se déforme, et où la communauté encadre symboliquement l’entrée dans la vie adulte.

7. Les complaintes de Fontenay — amour, tragédie et renaissance

Ce conte s’inscrit dans la grande tradition des récits chevaleresques et amoureux tragiques : ceux où des forces sociales, symboliques ou politiques dépassent les individus et orientent leur destin. On y retrouve des motifs universels : le roi tyrannique, le château-forteresse, la princesse enfermée dans sa tour, l’amant sans le sou mais noble d’esprit, la clandestinité des sentiments. Ces structures sont présentes aussi bien dans les légendes médiévales que dans les romances modernes, de Tristan et Iseult à Roméo et Juliette, et nourrissent encore aujourd’hui une grande partie de notre culture populaire.

Mais ce récit fontenaisien s’enracine aussi dans un contexte historique que Antoine Guillois nous décrit à sa manière, et dont la mémoire affleure dans les chants du Hurepoix et les chroniques de la région. Car derrière la princesse enfermée dans sa tour se profile une figure historique : Marie de France, aussi connue sous le nom de Marie de Champagne, née en 1145, morte le 11 mars 1198, fille de Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine, que son père aurait fait enfermer à Châteaufort. Fontenay et ses alentours portaient encore, aux XVe et XVIe siècles, les traces de violences seigneuriales qui avaient marqué les esprits. On se souvenait notamment d’Hugues de Crécy « Hugues le Cadavre », seigneur de Châteaufort et de Fontenay, dont la cruauté fut telle qu’elle engendra de véritables légendes noires : enlèvements, captivités, assassinats perpétrés dans les fossés du château de Rochefort-en-Yvelines. La région, longtemps secouée par ces conflits féodaux, fut aussi un théâtre de drames qui nourrirent les complaintes populaires. Dans ce contexte, le conte de Fontenay ne se contente pas d’inventer une romance tragique : il s’inscrit dans une mémoire historique collective, où les figures de la princesse captive, du seigneur brutal et du chevalier dépossédé prennent leur source dans les réalités politiques et sociales d’un territoire profondément façonné par la féodalité.

Cette dimension chevaleresque, avec ses archétypes puissants a traversé les siècles parce qu’elle touche à une expérience profondément humaine : la tension entre le désir individuel et les contraintes imposées par la société. Le chevalier pauvre qui aime la princesse captive n’est pas qu’une figure romanesque : il est l’expression d’un conflit moral universel, celui entre l’amour et l’ordre établi, entre la passion et l’autorité.

Le conte fontenaisien condense ces tensions. À Fontenay comme ailleurs, l’amour se révèle un espace où s’entremêlent le désir, le sacrifice, la loyauté, la rébellion et parfois la cruauté. Le récit montre combien l’amour peut être à la fois une force de construction, capable de fidélité absolue, de résistance, de renaissance, et une force de destruction, qui consume, transforme, et parfois anéantit. Ce paradoxe, profondément humain, résonne avec nos représentations contemporaines : les amours impossibles des grandes sagas modernes, les passions dévorantes des romans de fantasy, l’obsession de « l’amour éternel » présente dans toutes les cultures numériques, des séries romantiques aux récits dystopiques où l’amour défie le destin.

La rose, et plus encore la rose blanche du conte, est le symbole parfait de cette ambivalence. Belle, délicate, éclatante, mais aussi piquante, défensive, dangereuse si on l’aborde sans précaution. Elle incarne à elle seule l’amour dans sa double nature : splendide et vulnérable, fragile et redoutable. Elle symbolise l’élévation et la blessure, la promesse et la menace. Dans la culture européenne, la rose blanche est l’un des emblèmes les plus denses : elle évoque à la fois la pureté, le secret, l’amour absolu et le deuil.

Ce symbole prend une résonance particulière à Fontenay-aux-Roses, où la rose est non seulement un motif littéraire, mais un marqueur identitaire. Présente sur les armoiries de la ville, associée à son histoire horticole déjà présente à l’époque, célébrée dans sa roseraie, elle est un élément constitutif de l’imaginaire local. À Fontenay, la rose n’est pas qu’une fleur : elle est une mémoire, un héritage, un signe de reconnaissance. Elle inscrit le conte dans un paysage concret et symbolique : ce que vivent les personnages résonne avec ce que la ville porte en elle depuis des siècles.

Dans ce cadre, la rose blanche devient bien plus qu’un décor : elle est le cœur symbolique du récit, la conclusion du livre et le miroir de ses enjeux. Elle rappelle que ce qui meurt peut renaître, que l’amour est un cycle plutôt qu’un événement, qu’il traverse les époques et les formes sociales. Par sa seule présence, elle relie l’histoire médiévale du conte aux habitants d’aujourd’hui, affirmant que certains symboles, comme certains sentiments, demeurent intemporels.

Quand un territoire se raconte, il se rapproche

Redonner vie aux contes et légendes de Fontenay-aux-Roses, ce n’est pas seulement exhumer des récits anciens : c’est réapprendre à habiter ensemble un territoire.

Dans un monde où chacun avance souvent à vive allure, ces histoires nous rappellent qu’une communauté se tisse dans la lenteur, celle du récit partagé, du temps qu’on prend pour écouter, du plaisir de reconnaître un lieu, une émotion, un écho personnel dans la voix de l’autre.

Les légendes locales ne divisent pas : elles relient.

Elles créent des passerelles entre les générations, entre ceux qui ont connu Fontenay « d’avant » et ceux qui la découvrent aujourd’hui. Elles réactivent la valeur profonde du territoire : ce besoin de se reconnaître dans un récit commun, de comprendre que notre identité n’est jamais isolée mais toujours relationnelle, façonnée par des voix, des endroits, des gestes transmis.

En rassemblant habitants, bénévoles d’associations, artistes, lecteurs, et agents municipaux, ce projet recompose quelque chose de rare : une communauté sensible, capable de se retrouver autour d’imaginaires partagés.

Les contes ne disent pas seulement d’où nous venons ; ils ouvrent un espace où il devient possible de dialoguer, de rêver, de comprendre et d’inventer, ensemble.

À Fontenay-aux-Roses, redonner vie aux légendes, c’est finalement rappeler une évidence précieuse : une ville n’est jamais seulement un lieu, c’est un lien.